「夢のマイホームを建てたい、でも予算が限られていて、出来ればお買い得な土地を手に入れたい。」そのように思っている方は多いのではないでしょうか。しかしながら、安い土地には必ず安い理由があるので、安い理由を探らずに話を進めてしまうと、後で問題が発覚して無駄な労力が発生することになりかねません。この記事では、ネット上で確認可能な安い土地の典型的なデメリットを紹介します。安い理由があなたにとってデメリットとならないお買い得な土地を見つけましょう。

まずチェックするべき土地の基本情報

まずは、土地の評価額に大きく影響する下記の基本情報をチェックしましょう。

1. 土地の面積

駐車スペース1台付きの2階建て3LDK以上のお家を希望される場合は、100m2以上の有効宅地面積があることが望ましいです。

2. 最寄り駅と最寄り駅からの距離

最寄り駅の利便性や最寄り駅からの距離によって、土地の価格は大きく上下します。なお、不動産の駅徒歩表記は、「徒歩1分=道路距離80メートル(端数切り上げ)」となっているため、道中の信号や坂道の数によって実際にかかる時間は変わります。

3. 土地の方角

土地の図面には方位が示されていますので確認しておきましょう。前面道路が北向きに面していれば、日当たりは悪くなるので土地の価格が下がります。ただし、北向きの土地は、北側斜線制限にかかりにくく南向きの片流れ屋根を実現しやすいため、太陽光発電を検討している場合は、北向きの土地の方が太陽光パネルの設置枚数を増やせると考えることもできます。

4. 土地の形

建物は正方形や長方形の方が建てやすく、耐震面でも有利なため、土地の形も正方形や長方形が好まれます。ただし、形がいびつでも土地面積が広ければ、建築にあたり大きな影響はありません。

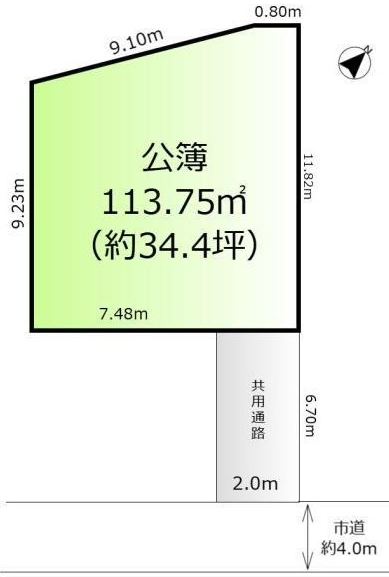

また、下記のような旗竿地は駐車や日当たりの条件が悪くなる事が多いため、同じ場所の整形地に比べて価格は数百万円下がります。旗竿地を検討するときは、前面道路との接道幅をみましょう。建築基準法では、前面道路幅が4m以上の道路に2m以上接していれば建物は建てられますが、下記の図のように接道幅が2mの場合は、旗竿のエリアへの駐車は諦める必要があります(その代わり値段は格安になります)。ただし、近くに月極駐車場があれば、車はそこに置いて、土地は格安で手に入れるという考え方もできます。分譲地でよくみられる2.7mの旗竿であれば、駐車は問題なくできますが、取り扱っている車がミニバンのような大型車の場合は、もう少し幅が欲しいというのが筆者の所感です。

5. 建蔽率・容積率

建蔽率と容積率の定義は下記の通りです。

- 建蔽率:敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見たときの面積)の割合

- 容積率:敷地面積に対する延床面積(それぞれの階の「床面積」を合計した面積)の割合

周辺に住む人たちの快適さや安全を考えて、建蔽率と容積率には規制が設けられており、規制を超える建物を建築することはできません。

例えば、広さが100m2(30.25坪)で、建蔽率が50%、容積率が100%の土地の場合、1階部分の面積が50m2(約15坪)、2階部分を合わせた延床面積が100m2(約30坪)の広さの建物まで建築できることになります。

建蔽率・容積率の詳細は下記の参考記事をご覧ください。建蔽率・容積率の規制により建築可能な建物面積が狭くなってしまう所は避けられる傾向が強いですが、小さな建物でも問題ない場合は選択肢に入ることもあるでしょう。

6. 前面道路幅

建築基準法により、前面道路幅が4m未満の場所に新たに住居を建築することはできません。前面道路幅が4mに満たない場合は、セットバック(敷地面積の一部を削って道路に供する措置)が必要となる事は、覚えておきましょう。

道路幅が狭いと車の運転がしずらくなりますが、車幅が狭い軽自動車しか運転しない人にとっては4m幅の道路も選択肢となるでしょう。なお、ミニバンクラスの車がすれ違えるようにするには、6m程度の道路幅が必要です。

また、前面道路幅が広すぎる場合も注意が必要です。大通りに住居が大通りに面している場合、車の交通量が多く、騒音や駐車難易度に悩まされる可能性があります。人によって感じ方は異なるので、必ず現地を訪問してチェックしておきましょう。

7. 周辺施設からの距離

買い物施設や教育施設、医療施設までの距離は記載されている事が多いので確認しておきましょう。価格が安い土地には小学校等の教育施設が遠い等の問題がある場合がありますが、お子さんが居ない等の理由でデメリットとならないケースもあるでしょう。

8. 用途地域

地域ごとに都市計画は異なり、そこを住宅地域にするのか、はたまた商業地域にするのかといった使い道は異なっています。その使い道を定義しているのが用途地域です。

下記の用途地域は価格が下がる傾向があります。

準工業地域

環境悪化をもたらす恐れが無い小規模工場向けの地域ですが、様々な建物を建築可能なため、多彩な施設が集まった街並みとなります。住居系用途地域に比べて、土壌汚染や騒音のリスクがありますが、利便性の高い施設が近くに存在する場合もあり、お買い得に土地を購入する際の選択肢となり得るでしょう。

市街化調整区域

自然環境を保護し、バランスの取れた発展を目的としている地域です。原則として建築は禁止ですが、都市計画法43条に当てはまるものや都道府県知事の許可を受けたものは建築が可能です。

市街化調整区域には下記のデメリットがありますが、格安で駅徒歩20分圏内の土地が販売されていることもあります。まずは建築可能か地方自治体や不動産業者に確認しましょう。

- 建物を建てるまでに時間がかかる

開発許可を得なければ建築を開始できないため、市街化区域よりも時間がかかります。 - 周辺施設が乏しい

市街化が抑制されている地域のため、自然環境には恵まれていますが、商業施設の充実度は見劣りします。 - 個別浄化槽

また、市街化調整区域は下水道が整備されておらず、個別浄化槽の場合が多いです。個別浄化槽の場合、初期設置費用がかかる他、年1~2回の清掃費用がかかります。

※ 下水道料金はかからないため、使い方次第で下水道より安く済む可能性もあります。下記の記事をご参照ください。

「浄化槽」VS「下水道」 水道料金はどっちが安い・・・かっ!? | トモクラ|共働きの暮らす家 - 将来的な開発・資産価値が期待できない

市街化が抑制されている地域のため、街の発展やそれに伴う資産価値向上は期待できません。

なお、物件紹介サイト内に、”家庭菜園や資材置き場に最適”という記載があった場合は、概ね建築不可のため、他の物件を探しましょう。

まとめ

土地に対する価値観は千差万別のため、安くてもあなたにとって魅力的な土地が見つかる可能性は十分あります。人生の中でも大きな買い物だからこそ、後悔のないように、安い理由を事前にしっかり調べるようにしましょう。

また、ネット上の土地情報である程度の取捨選別はできますが、現地に向かわなければ分からないことは沢山あります。取捨選別後は必ず、不動産業者やハウスメーカーの営業担当者と連携して、現地訪問は欠かさないようにしましょう。

下記記事でも、格安土地によくあるデメリットを紹介していますので、ご参照ください。

本記事が、あなたにとってお買い得な土地を見つける一助になれば幸いです。